メンタル・イデア・ラボの本城ハルです。

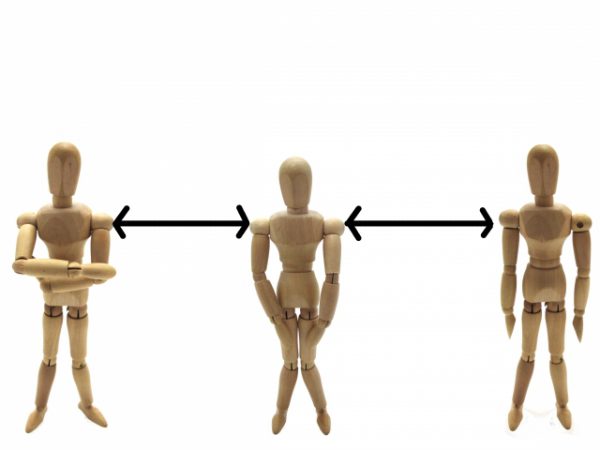

前篇に続き人間関係の距離感<後篇>、心理的パーソナル・スペースについてお話しようと思います。

物理的パーソナル・スペースはもちろんですが、それ以上に心理的パーソナル・スペースは人により、とても幅があります。

誰でも友好的で人見知りをしないように見える人でも、心理的パーソナル・スペースがとても広い人もいますし、人見知りで取っ付きにくく感じても、心理的パーソナル・スペースが狭い人もいます。

心理的パーソナル・スペースは誰にでもあるもので、その広い狭いは、自分との関係性によって距離を変化させるものと言われ、見た目だけではまったくわからないということを覚えておくとよいかもしれません。

本題に入る前に・・・。

このコラムでよく使う単語に【他者】という言葉があります。他人と他者、同じ意味ですが少しだけ受け取るニュアンスが違うと思います。

親子、兄弟姉妹、夫婦関係では日常的に“他人”という言い方はあまりしませんし、恋人同士で“他人”と言われると、よそよそしく感じてしまいます。“他人”という表現は、自分や自分と親しい人以外、というニュアンスを感じませんか?

一方“他者”は、自分以外すべての人なので、それこそどんなにおしどり夫婦でもピーナッツ親子でも、仲良しカップルでも“自分”以外は他者になります。

この“他人”と“他者”という表現の違いを頭の端に置きながら読んでみると、なぜ他者という言い方をするのかや、“他人”という言い方をした時に感じる違和感を見つけられるかもしれません。

多くのクライエントと話をし、関わってきた中で気付いたことがあります。それは、他者との距離の取り方には幾つかのタイプがあるようだ、ということです。その中で人間関係が拗れやすいタイプを4つに分けてみました。

①自分だけの都合で近づいたり離れたりする、気まぐれな<彗星タイプ>

②ふとした瞬間に(無意識的、意識的関係なく)他者の領域に踏み込む<地雷踏み抜きタイプ>

③近づかないのに遠い所から干渉してくる<マジックハンドタイプ>

④常に領域無視でガンガン踏み込んでくる<無神経タイプ>

自分の周りを思い浮かべながら、どれかに当てはまる人はいないか考えてみてください。

◇

人間関係を上手に構築、持続していっている人を見ると、相手との間柄(関係性)、心的距離を考慮して意識的に『これは聞いちゃダメだ』『ここまで仲良くなったから聞いても(話しても)大丈夫だな』『仲良くなったけど、この話は話題にしないほうがいいかも』などを、人や場面に応じて上手く振り分けて話をしています。

心理的パーソナル・スペースは、仕事やその場でしか関わらない第三者、あまり親しくない他者に対しては広く、恋人やパートナー、親友など親密な他者に対しては狭い人が多いようです。

心理的パーソナル・スペースが広い人には傾向があります。

▶︎自分のペースを守りたい、他者に合わせるより自分のやり方を大切にしたい人。 ▶︎人見知りで内向的な人や、元々一人の時間が好きな人。 ▶︎自分に近づく危険から自分を守るため、トラブルになりそうな苦手なタイプとは、あまり関わらない人。

・・・なので、警戒心が強く、打ち解けるまでには時間がかかります。また、口出しされたり、自分のやり方を指摘されることが苦手で、集団行動が得意ではない人も多いようです。慎重で心配性、何事も納得がいくまで確認したいと考える、他者に急かされるのが苦手な人も心理的パーソナル・スペースを広く取る傾向があります。

警戒心が強く、自分を守るために縄張り(パーソナル・スペース)をしっかり確保しておきたいと考える人は、苦手な人を絶対に自分の心理的パーソナル・スペースに入れようとはしません。

マイルールや拘りが強く表れるASDの人にも心理的パーソナル・スペースが広い人が多く(ASDのタイプにより個人差がある)、それは、自分の価値観を否定される(かもしれない)ことを強いストレスと感じるからです。

心理的パーソナル・スペースが広い人には、相手のペースを尊重し、適度な心理的パーソナル・スペースを保ちながら、互いの距離を時間をかけて縮めていくことを心掛けると円滑な人間関係が築けるはずです。

◇

<運営会社:Jiyuuku Inc.>

Looking for expert guidance on protecting assets while qualifying for Medicaid? As experienced elder law attorneys near me, our team at Ohio Medicaid Lawyers provides specialized legal assistance with Medicaid planning, estate planning, and asset protection strategies. We help seniors understand medicaid eligibility income charts and navigate the complex 5-year lookback period. Visit our website for comprehensive information about Ohio medicaid income limits 2024 and schedule a consultation with a trusted elder care attorney who can safeguard your future.

Ohio’s Assisted Living Waiver Program can help cover costs of assisted living facilities. Our assisted living planning attorneys explain eligibility requirements and application processes.